夏季台风、暴雨等极端天气易发,进入7月下旬也就进入了防汛防台的关键期!这一时期雷雨、大风、冰雹等强对流天气频发,台风也接踵而至,如何做好防汛防台工作,这份指南一定要了解。

一、防汛防台小知识

1、什么是汛期

汛期是江河、湖泊、洪水在一年中明显集中体现容易形成洪涝灾害的时期,从统计情况看,“七下八上”期间全国洪水多发频发,是每年防汛形势最为严峻的时期。

2、暴雨预警信号

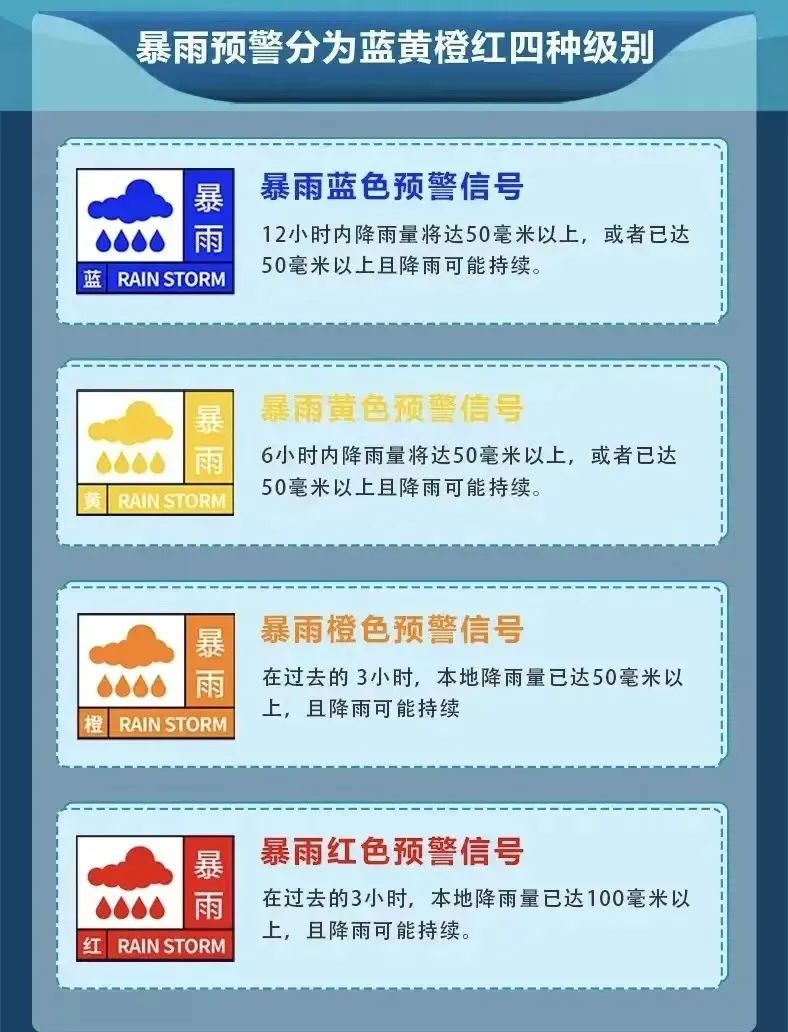

暴雨预警信号是气象部门通过气象监测,在暴雨到来之前做出的预警信号,暴雨预警信号分四级,分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

3、什么是台风

台风是热带气旋的一种,是发生在热带或副热带洋面上的低压涡旋,是一种强大而深厚的热带天气系统,我国把西北太平洋和南海的热带气旋按其底层中心附近最大平均风力(风速)大小划分为6个等级,其中风力为12级或以上的,统称为台风。

4、台风预警信号

气象部门根据台风可能产生的影响,在预报时常采用“消息”、”警报“和“紧急警报”三种形式向社会发布;同时按台风可能影响的程度,从轻到重向社会发布蓝、黄、橙、红四色台风预警信号。

二、防汛防台安全管理攻略

1、台汛前

组织检查护坡、防汛墙、防汛钢闸门等防汛防台工程设施,并符合下列要求:

a)护坡及防汛墙若有裂缝或损坏,应及时修补;

b)护坡上不应堆放物品;

c)防汛墙上不应搁置物品、打洞;

d)离防汛墙不大于5m的范围内不应有建筑工程;

e)防汛钢闸门应在每年汛前进行维护保养,除锈、涂漆、加注润滑油,做到防汛钢闸门关闭无卡阻,无渗水现象。

组织检查防汛防台设备,并符合下列要求:

a)排水泵站应每年进行检修保养,以保证运转正常;

b)排放雨水的下水道每年应至少疏通一次,防止淤泥、垃圾堵塞;

c)潮闸门应每年进行检修保养,防止锈蚀;

d)拖轮、叉车、铲车等应急保障设备应保证正常运转。

组织检查户外起重机,并符合以下要求:

a)夹轨器、防风制动器、锚定装置等应完好、灵活有效、安全可靠;

b)企业应按照不同结构、不同吨位的户外起重机的需求,确定相应的防护措施。

组织检查防雷装置和户外设施,并符合以下要求:

a)防雷装置应由具有资质的检测单位每年检测1次,并取得检测合格证书;

b)爆炸危险环境场所的防雷装置每半年检测1次,并取得检测合格证书;

c)烟囱、脚手架、宣传牌等高空设施应固定可靠;

d)高低压电线应安全可靠;

e)厂区内露天临时堆放物品应绑扎牢固;

f)检查危险房屋情况,并及时维修加固;

g)检查厂区树木,若树枝与电线交叉接触,应对树枝进行修剪,防止大风大雨时电线漏电发生意外触电事故;

h)户外可移动设施设备应采取固定措施。

组织检查仓库、重点站房,并符合下列要求:

a)防汛防台物资应完好;

b)危险化学品、防潮物品和设备应落实防水措施;

c)挡水防水设施应完好。

组织检查带缆桩和风暴桩,并符合以下要求:

a)盖板、桩柱、底座外观应完好,带缆桩安全负荷标识清晰;

b)不应有永久性变形;

c)周围不大于1 m的范围内不应堆物。

组织检查船舶,并符合下列要求:

a)检查缆绳,确认按照船舶系缆方案系缆;

b)固定船上移动设备设施;

c)关闭所有通海阀;

d)关闭人孔、舱盖,锁紧门窗;

e)确认登船梯、引桥、动能源管线等状态;

f)电缆无破损,并停止动能供应。

2、台汛中

台汛期间,企业防汛防台办公室应指定专人及时收集实时气象、水文信息并记录、发布。

台汛期间,企业应实行24 h值班制度,外出检查应至少双人同行。

在台汛警报期间,应检查码头的带缆设施、停靠船舶、水上漂浮物,并应符合下列要求:

a)依据船舶系缆方案对船舶加设防风暴缆绳并保持间距,缆绳的松紧根据气候、潮汛等情况适时调整;

b)根据台汛情况撤登船梯;

c)拖轮无线通信畅通,船舶处于良好状态;

d)停靠船舶不留人值守;

e)进入引桥、码头等临水区域穿戴好救生衣。

在台汛警报期间,应检查户外起重机、厂区道路、厂区低洼处、防汛墙/防汛大堤等,并符合以下要求:

a)夹轨器、防风制动器、锚定装置等安全措施落实到位;

b)应按照不同结构、不同吨位的户外起重机的需求,确定相应的防护措施;

c)堤身有无裂缝、脱坡、渗水、坍塌等险情,堤顶平整,堤坡稳定,堤基无隐患,堤防的附属设施如涵闸、泵站等完好;

d)防汛墙无裂缝、脱坡、渗水、坍塌等险情。

3、台汛后

企业应尽快对台汛中损坏的防汛防台设备设施进行修复,恢复功能。

企业应按照分级统筹和常规防汛的要求对防汛物资进行及时足额补充。

防汛防台办公室应对防汛消耗物资的补充情况和防汛防台设备设施修复情况进行复查。

防汛防台办公室应及时进行工作总结,落实防汛防台改进措施。

企业应对防汛防台专项应急预案实施情况进行总结评估。

企业应根据人员变化情况,及时对防汛防台应急队伍人员进行调整。

请各单位提高预防意识,结合自身实际,扎实做好防汛防台安全防范工作,确保人员和财产安全!!!

| 来 源:集团公司质量安全环保部

| 责 编:高红梅

| 校 对:宁湘舒

| 审 核:项 丽/甘丰录